兵庫県西宮市まつむら鍼灸整骨院院長の松村です。

さて3月23日、僕たち鍼灸師にとってはあまり嬉しくないニュースが出てしまいました。

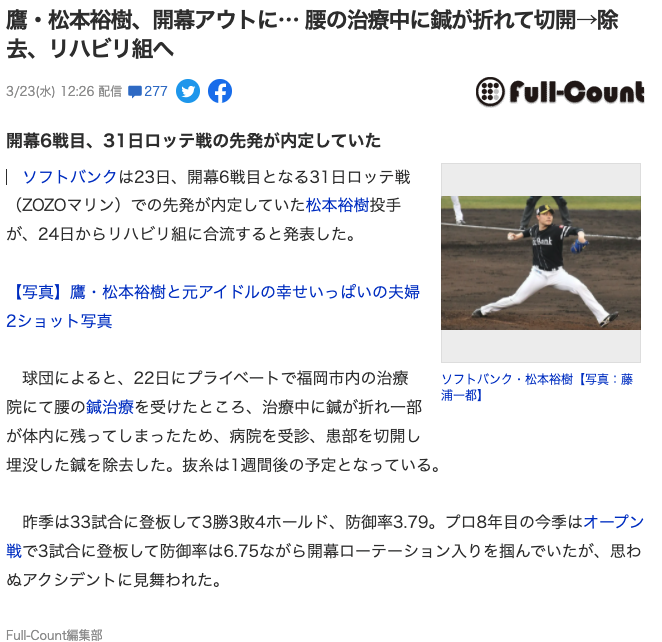

鷹・松本裕樹、開幕アウトに… 腰の治療中に鍼が折れて切開→除去、リハビリ組へ

今回は、数年前にあった当時巨人軍の澤村選手のような「おいおい、鍼灸師に責任転嫁したやろ」という案件ではないです。

こういうニュースが出てしまうと、患者さんだけでなくこれからどこかで鍼治療を受けようと思われている方も不安をお持ちになるかと思いますので、僕なりの考察にはなりますが書かせていただこうと思います。

鍼が体内で折れる原因

今回、松本裕樹選手は腰に鍼をしていて、その鍼が腰の筋肉の中で折れてしまったということのようです。

その部分を切開して折れた鍼を取り出す手術をするしかない、という感じですね。

さてでは、なぜ鍼が折れるのでしょうか?

今回の事案の治療院がどこかを僕は知りませんし、いったいなにが原因かはわかりませんので、鍼が折れるという事故の一般的に考えられる原因を全部あげていきたいと思います。

鍼そのものの〝質〟問題

多くのディスポ鍼、いわゆる使い捨ての鍼はステンレスでできています。

しかしながら、メーカーによってその質はさまざま。

正直、消耗品ですので安いと経営的に助かるわけですが、劣悪な品質であれば使えないので、僕たち鍼灸師はいろいろな鍼を試します。

いろいろな鍼のメーカーが試供品をくださるので、僕の場合は自分の足に鍼を打ってその感触を試します。

過去(もう10年以上前)、中国のメーカーのむちゃくちゃ安い鍼をいただいたとき、自分の足に鍼を打ちましたが、その際に体内ではなく身体から出た部分が綺麗に折れてむちゃくちゃ焦ったことがあります。

このように、劣悪な品質の鍼を使った場合、折鍼事故のリスクは高くなるでしょう。

鍼の材質劣化問題

もしキープ鍼(必ず通院されるとわかっている患者さんが使う鍼を使い捨ての鍼ではなく滅菌して何度か使える鍼にして、保存しておく)などの制度を導入されている場合、使い捨ての鍼ではないので1度使うとオートクレープという滅菌器で都度滅菌します。

2気圧200度20分以上、だったはずですが、何度か滅菌すると金属は劣化ししなやかさがなくなり折れやすくなります。

僕が修業し始めた二十数年前はまだ鍼を使いまわしてる院もあったようで、たまにそれが原因で折鍼事故があったと聞いています。

鍼を打ったところの筋肉が収縮した結果折れる

プロ野球選手レベルになると、筋力も相当強いでしょうから何らかの原因で鍼をしている部分の筋肉がギューッと収縮してしまって鍼が折れた可能性も考えられます。

鍼刺激によって不意に収縮していしまう

専門的にはトリガーポイントとか呼ばれるところに鍼をすることで、打った筋肉がピクっと動いてしまうのですが、刺激が強すぎて思いっきり収縮してしまうことがあります。

その結果、その筋力で鍼を折ってしまうことになります。

置鍼(鍼をさしたまま寝かせている)状態のときに不意に患者さんが動いた

理由はなんであれ、患者さん自身が鍼をしている筋肉を動かす、すなわち収縮させることでも鍼が折れることがあります。

僕自身の経験

僕自身、鍼灸師の国家資格を取って20年以上になります。

僕が鍼灸師になったのはまだ厚生省の頃でした。(免許に〝厚生大臣〟と書いてあるので歴史を感じますね)

鍼灸の学生の頃から知り合いにはガンガン鍼を打ちまくってましたから、その頃からすると結構な年数、人に鍼打ってます。

で、今だから言えるって感じなのですが、雇われることは「ここに打ったら危険」とか「こんな打ち方したらやばい」と教えられたらそれをやっていました。

なぜかというと、治療ってこれ以上は悪くなる、でもギリギリが一番効果的ってことがあるので、一線を越えない限りその一線が本当にそこにあるのかがわからないし、開業を目指していたので、事故を起こすなら自分の責任にならない雇われの間だと思っていたので、相当攻めたことをやっていました。

その結果・・・・

一度も事故を起こしたことがない

のです。

もちろん、いくらギリギリ攻めるとはいえ、例えば一旦停止と書いてる交差点にノーブレーキで突っ込むような「それやっちゃ絶対事故るよね」ってことは一切やってません。

当時の僕を知る先生は「まっちゃん、あの頃むちゃくちゃやってたよね」とよく言われるのですが、それでも一度も事故を起こしたことがないのです。

僕が修業してたところはキープ鍼制度もあったのですが、結構劣化した鍼でも「まだ使える」って言われて交換してもらえないんです。

そんな鍼で患者さんを打つ場合は、それなりの打ち方をして折鍼しないようにはしていました。

今回の松本裕樹選手の鍼が折れた事故についての考察

こういうニュースが出ると、どうしてもその治療院を責める論調が増えます。

同業の方でも、「どうせ未熟だったんだろう」とか「下手くそだった」と仰る先生がおられます。

しかし僕自身は、今回の事故があった治療院を存じ上げないので、未熟だったのか熟練だったのか、上手だったのか下手だったのか全くわからないのでそのあたりは何も言えません。

なので今回は、なぜ僕が一度も折鍼事故を起こしていないかについて考えてみたいと思います。

鍼治療をする際、患者さんには「動かないでくださいね」とお伝えしているのですが、それでも異常な勢いで動く人は稀にいます。

そういう人、要するに言葉が通じない系の人は問診のときにわかるので、鍼を刺したまま置いておくということや、筋肉が収縮すれば鍼が折れてしまう危険性が出るほど深く鍼を刺さないようにしています。

正直、こっちがいくらちゃんと指導させていただいていても、それを受け取る側に問題があったら伝わらないし、そのせいで事故してこちらの責任になって賠償だなんだってのは僕は理不尽だと思っているので、ごく稀にいる言葉が通じない系の人に対して、「あ、これは危険かも」と思うことはしないようにして防衛しています。

次に普通の方の場合。

今はもうやらない手法ですが、昔は深く刺さないといけない人には結構深めに鍼を刺していました。

その場合、やはり鍼をした反応で筋肉がギューッと収縮してしまうことはあります。

鍼を打ってから、入れていくその感触で「あ!きた!」ってわかることがほとんどなので、収縮しきる前にすぐに鍼を抜きます。

ただ、これもそれほど起こることではありません。

思い出せる範囲でも、もう数年以上はうちの院では出ていません。

筋肉がギューッとなりにくいように打つし、鍼もそうなりにくいように入れていきますので。

このギューッとなったときに鍼をそのままにしていると、ひどいときには鍼が直角近くまで曲がることがあります。

それを強引に引き抜こうとして折れるということも多いようですね。

なんにせよ、当院ではもうやらない手法です。

また、鍼には長さと太さのバリエーションがあります。

どの打ち方をするときにどのサイズを用いるかというチョイスも大切です。

治療効果と安全性とその患者さんの状態と・・・いろいろなことを考慮してサイズも決めるわけです。

そうしておくと、折鍼事故のリスクもさらに減ります。

まとめ

こういう事故が報道されると、マスコミ的にも「鍼は怖い」「鍼は危険だ」という論調になりやすいですし、一般の方々もそういう報道があると「怖いな」と思ってしまわれることもあります。

しかしながら、今回の事故はそれほど頻繁に起こるものではないということは認識していただければと思います。

(事実、僕自身も20年以上、のべ20万人近くの患者さんを触らせていただいていて、事故ゼロなわけですから)

もちろん、僕だけでなく多くの鍼灸師の先生方がこういう事故を起こさないように最大限注意して日々治療していると思っていただければと思います。

ただ、確率論的なことを言うのであれば、やはり経験が浅い先生と経験豊富な先生の安全性という点では経験豊富な先生のほうが安全である確率は高いかなと。

100%、と言い切ることはできませんが、僕たちの業界あまり経験積まずに分院長をしていたり、開業したりということも多い業界、飲食業界なら家で料理できる程度で開業みたいなパターンもあるので、それを考えると修業という時代があった年代のほうが安全であることが多いな、とは思います。